顎関節症

- Q顎関節症の治療は、どれくらいの期間がかかりますか?

- A症状の程度や原因、選択される治療法によって大きく異なります。

軽度であれば数週間で症状が落ち着くこともありますが、多くの場合、数ヶ月から半年程度の継続的な治療と経過観察が必要です。 - Q治療は保険適用ですか?

- A顎関節症の診断、レーザー治療、理学療法、マウスピース(スプリント)作製の一部は保険適用となります。

ただし、治療内容によっては自費診療となる場合もございますので、治療計画時に詳しくご説明いたします。 - Qマウスピースはいつ装着すれば良いですか?

- A主に就寝中に装着していただきますが、日中の歯ぎしりや食いしばり、TCHが強い場合は、日中も短時間装着していただくことをお勧めすることもあります。

ご自身の生活習慣に合わせてご提案いたします。 - Q顎関節症は再発しやすいと聞きましたが、予防策はありますか?

- Aはい、顎関節症は生活習慣やストレスが深く関わるため、再発しやすい傾向があります。

治療後の定期的なメインテナンス、ご自宅でのセルフケア(マッサージ、ストレッチ)、そしてストレス管理や生活習慣の改善が、再発予防には非常に重要です。 - Q 顎の音がするだけで痛みがないのですが、治療は必要ですか?

- A音だけで痛みがない場合でも、顎関節に何らかの負担がかかっている可能性があります。

放置すると将来的に痛みや開口障害に繋がることもあるため、一度検査を受けて状態を確認することをお勧めします。

早期の段階で適切なアドバイスを受けることが重要です。

口を開け閉めする時に「カクカク」「シャリシャリ」と音が鳴る

口が大きく開かない、開けにくい

顎の関節やその周りの筋肉が痛む

食事の時に顎が疲れる、だるい

頭痛、肩こり、耳鳴りなど、顎以外の症状も感じる

このような症状に心当たりはありませんか?

もし一つでも当てはまるなら、それは「顎関節症(がくかんせつしょう)」かもしれません。

顎関節症は、顎の関節や、その周りの筋肉に異常が起きることで生じる様々な症状の総称です。

放置すると、日常生活に大きな支障をきたし、さらには全身の不調にも繋がる可能性があります。

「顎の痛みって、どこで診てもらえばいいの?」

「手術が必要なのかな?」

「どうせ治らないんじゃないか…」

そう不安を感じている方もいらっしゃるかもしれません。

ひろ歯科では、顎関節症でお悩みの皆さまに、「早期診断」と「身体に優しい治療」を組み合わせた専門的なアプローチを提供しています。

「顎関節症」とは?〜その症状、もしかしたら顎が原因かも〜

顎関節症は、顎の関節(耳の前あたりにある関節)や、顎を動かす筋肉の不調によって起こる病気です。

具体的な症状は多岐にわたりますが、主に以下の3つの主症状が挙げられます。

顎関節症の代表的な3つの症状

顎の関節や筋肉の痛み

口を開け閉めする時、食事の時、顔を触った時などに、顎の関節の周りや、こめかみ、頬、首筋などの筋肉に痛みを感じます。

特に朝起きた時に顎がだるい、といった症状もよく見られます。

顎の異音(クリック音、クチャクチャ音、ジャリジャリ音など)

口を開け閉めする時に「カクカク」「パキッ」といった音が鳴る(クリック音)、「ミシミシ」「シャリシャリ」といった摩擦音がする(クチャクチャ音、ジャリジャリ音)。

音はするけれど痛みはない、という方もいらっしゃいますが、これは顎関節症の初期症状の可能性があります。

口が開かない、開きにくい(開口障害)

指を縦に2本(または3本)入れるのがやっと、といったように、口が大きく開けられない状態です。

大きく開けようとすると痛みが生じたり、途中で引っかかるような感じがしたりすることもあります。

顎関節症に付随する「全身の症状」

顎関節は、全身の骨格や筋肉と密接に連携しています。

そのため、顎関節症が進行すると、顎の症状だけでなく、以下のような全身の不調を引き起こすことがあります。

頭痛

特にこめかみや側頭部、後頭部の痛み。

肩こり・首の痛み

顎の筋肉の緊張が、首や肩の筋肉にも影響を及ぼします。

耳鳴り・耳の痛み・めまい

顎関節と耳は非常に近い位置にあるため、顎関節の異常が耳の症状として現れることがあります。

目の疲れ・目の奥の痛み

目の周りの筋肉の緊張も顎関節と関連することがあります。

手足のしびれ

重症化すると、姿勢の歪みから神経を圧迫し、手足にしびれが生じることも。

不眠・集中力の低下

痛みや不快感から睡眠の質が低下し、日中の集中力にも影響が出ることがあります。

これらの症状は、一見すると顎とは関係ないように思えるかもしれませんが、実は顎関節症が根本原因となっているケースも少なくありません。

ひろ歯科の「顎関節症」専門治療のアプローチ

ひろ歯科では、顎関節症の診断から治療、そして再発予防まで、患者さま一人ひとりに合わせた総合的なアプローチを行います。

私自身、口腔外科出身であり、顎関節治療に関する専門的な知識と経験を豊富に有しています。安心してお任せください。

「正確な診断」が治療の第一歩

顎関節症は症状が多岐にわたるため、正確な診断が非常に重要です。

詳細な問診・ヒアリング

症状の経過、生活習慣、ストレスの有無、既往歴などを詳しくお伺いします。

口腔内診査・顎関節の触診・聴診

噛み合わせの状態、歯のすり減り具合、顎の開閉時の動き、顎関節の音や痛みを確認します。

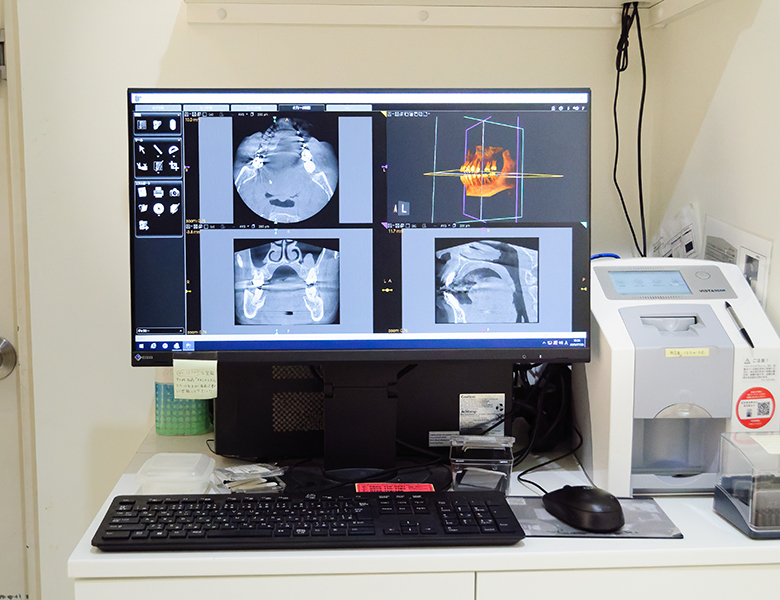

レントゲン検査・歯科用CT

顎関節の骨の状態、関節円板の位置、顎関節の変形などを詳細に確認します。

CTは顎関節の三次元的な構造を把握し、より正確な診断に不可欠です。

「身体に優しい」治療法からスタート

ひろ歯科では、顎関節症の治療において、まずは身体に負担の少ない、保存的な治療法から開始することを基本としています。

外科手術は、ごく一部の難症例を除いて、ほとんどの場合で不要です。

レーザー治療(赤外線レーザー)による疼痛緩和と治癒促進

当院では、顎関節や周囲の筋肉の痛みを和らげ、治癒を促進するために赤外線レーザーを積極的に活用しています。

レーザー治療は、特に筋肉のコリによる痛みや、関節の炎症による痛みに対して非常に有効です。

痛みの緩和

レーザーの光が組織の深部にまで届き、炎症を抑え、痛みを軽減する効果が期待できます。

筋肉の緊張を和らげ、血行を促進することで、コリやだるさの改善にも繋がります。

治癒の促進

細胞の活性化を促し、組織の修復力を高める作用があります。

これにより、顎関節や筋肉の回復を早めます。

非侵襲的で安全

レーザー光を照射するだけで、痛みや副作用はほとんどありません。

お子さまからご高齢の方まで、安心して受けていただける身体に優しい治療法です。

口が開かない方にも有効

口が大きく開けられない開口障害がある方でも、口の外からレーザーを照射できるため、負担なく治療を受けていただけます。

理学療法による筋肉の緊張緩和と機能改善

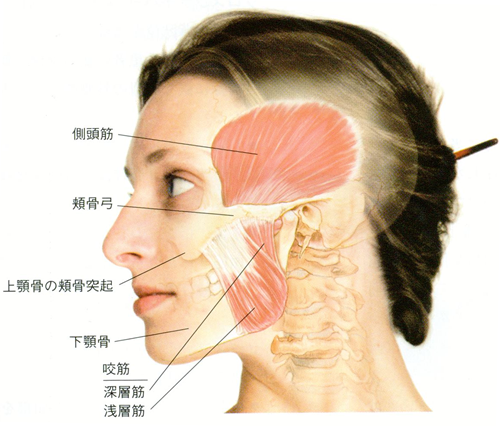

顎関節症は、顎の筋肉のコリや、関節の動きの悪さも大きな原因となります。

ひろ歯科では、歯科衛生士による理学療法(マッサージやストレッチなど)を取り入れ、顎関節と周囲の筋肉の機能を改善します。

特に、口が大きく開かないといった症状がある方には、理学療法が非常に効果的です。

筋肉のコリをほぐす

顎を動かす咀嚼筋(咬筋、側頭筋など)や、首、肩の筋肉の緊張を丁寧にほぐします。

これにより、痛みの軽減や、口の開け閉めのスムーズさに繋がります。

可動域の改善

口が開きにくい方には、開口訓練やストレッチなどを行い、顎関節の可動域を広げるサポートをします。

正しい顎の使い方指導

顎に負担をかけない、正しい開閉方法や姿勢についてアドバイスします。

セルフケアの指導

ご自宅でできるマッサージやストレッチの方法を丁寧にお伝えし、症状の改善と再発予防にご協力いただきます。

マウスピース(スプリント)療法による顎関節への負担軽減

就寝中の歯ぎしりや食いしばりは、顎関節に大きな負担をかけ、顎関節症の主要な原因となります。

また、日中の無意識のTCH(歯列接触癖)も同様です。

ひろ歯科では、これらの悪習慣から顎関節を守り、症状を緩和するために「マウスピース(スプリント)」の作製をお勧めしています。

就寝中や、集中作業中など、必要な時に装着していただくことで、効果的に顎関節を保護します。

顎関節への負担を軽減

マウスピースを装着することで、上下の歯が直接接触するのを防ぎ、顎関節や筋肉にかかる負担を分散・軽減します。

顎の位置の安定

マウスピースが顎関節を正しい位置に誘導し、関節の安定を促します。

歯の保護

歯ぎしりによる歯のすり減りや、歯の破折から歯を守ります。

筋肉の緊張緩和

マウスピースの厚みにより、顎の筋肉がリラックスし、過度な緊張が和らぎます。

3. 「総合的な視点」と「再発予防」

顎関節症は、生活習慣やストレスが深く関わる病気です。

そのため、単に症状を抑えるだけでなく、根本原因を特定し、再発を防ぐためのアプローチが重要です。

口腔外科出身の専門知識

私自身、顎関節の構造や機能、関連する神経、筋肉に関する専門的な知識を豊富に持っています。

そのため、複雑な顎関節症の病態を的確に診断し、多角的な視点から治療計画を立案できます。

生活習慣の改善アドバイス

歯ぎしり・食いしばりの自覚、頬杖や姿勢の癖、ストレス管理など、日常生活で改善できる点について具体的にアドバイスします。

噛み合わせの調整(必要に応じて)

顎関節症の原因が噛み合わせの不調和にある場合は、歯の形態修正や詰め物・被せ物の調整、場合によっては部分的な矯正治療などを検討することもあります。

定期的なメインテナンス

治療後も、顎関節の状態や噛み合わせのチェック、筋肉の状態確認のため、定期的なメインテナンスにご来院いただくことで、症状の再発を未然に防ぎます。

よくあるご質問